Este artículo recoge nuestro trabajo de investigación en el cual nos planteamos evaluar la posible asociación o impacto de los DEL a los que se realiza el muestreo para la determinación de cetosis con el impacto de esta patología en la producción de leche, el desempeño reproductivo y la eliminación del rebaño a lo largo de una lactación.

Introducción

A pesar de todos los avances realizados en la comprensión de la biología del metabolismo energético y la función inmune de las vacas lecheras durante el período de transición, sigue siendo una etapa crucial en la que se produce la mayor incidencia de patologías de toda la vida de la vaca lechera (LeBlanc, 2006), y en la cual todavía hay oportunidades para mejorar nuestro conocimiento y comprensión de los desafíos de las vacas durante este período.

Las relaciones entre la salud y el desempeño de las vacas lecheras y la rentabilidad de la granja están bien establecidas en la literatura (Dijkhuizen y Morris, 1997; Galligan, 2006).

Las enfermedades alteran los mecanismos biológicos, comprometen el bienestar animal, limitan la productividad y añaden costes adicionales a las granjas lecheras (Dijkhuizen y Morris, 1997). Además, las condiciones de salud determinan parcialmente las políticas de eliminación del rebaño, ya que las enfermedades provocan cambios en el valor potencial de la vaca (Dijkhuizen y Morris, 1997).

Dentro de las enfermedades más prevalentes en vacuno lechero, la cetosis (entendida como hipercetonemia) sigue siendo una de las más importantes (Liang et al., 2017). Así, los últimos reportes en España indican una prevalencia del 20 % (Guadagnini et al., 2019), lo que podría acarrear un 44 % de incidencia acumulada de cetosis, según Oetzel (2004).

Además, es fundamental recordar que es un factor de riesgo importante para otros trastornos relacionados con el metabolismo, como son el desplazamiento de abomaso (DA), metritis, mastitis y retención de placenta (Duffield et al., 2009). Todo esto acarrea finalmente una disminución de la producción de leche y el rendimiento reproductivo, así como un mayor riesgo de descarte (Ospina et al., 2010; Raboisson et al., 2014).

Sin embargo, a la hora de valorar el impacto que las enfermedades tienen sobre la productividad y eficiencia del rebaño, su definición y diagnóstico sigue siendo un tema complejo a la hora de calcular ese impacto, especialmente en lo que se refiere a la granja.

En el caso de la cetosis, por ejemplo, aún podemos encontrar numerosos autores que clasifican el desorden en función de las concentraciones de BHB en sangre y de la presencia o no de síntomas línicos, autores que usan diferentes puntos de corte para la enfermedad o diferentes protocolos de muestreo, etc. (ver revisión Cainzos et al., 2022). No obstante, cada vez parece más claro que: a) se debe hablar de cetosis como hipercetonemia, niveles elevados de cuerpos cetónicos en sangre, leche y orina al inicio de la lactancia (Oetzel et al., 2004); b) su diagnóstico se debe realizar mediante la medición de esos niveles plasmáticos circulantes de β-hidroxibutirato (BHB, Duffield et al., 2009), con valores de punto de corte entre 1.2 y 1.4 mmol/L de sangre (McArt et al., 2012, Suthar et al., 2013) y c) que se trata de un desorden metabólico que se desarrolla como una secuela a una mala respuesta adaptativa al balance energético negativo y ocurre cuando el hígado está sobrepasado en su capacidad de gestionar la movilización de grasa a través de los ácidos grasos no esterificados (NEFA) (McArt et al., 2015).

ADEMÁS DE UN IMPACTO EN LAS TASAS DE INCIDENCIA, LAS VARIACIONES EN LOS PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO PUEDEN TENER UN IMPACTO TAMBIÉN EN LAS CONSECUENCIAS ATRIBUIBLES A LA ENFERMEDAD

Todo esto tiene un impacto en las tasas de incidencia de la cetosis, pues estas son un reflejo de los criterios diagnósticos empleados (principalmente en los métodos, frecuencia y periodo de muestreo) y la intensidad y coherencia de los esfuerzos para aplicarlos. Así, mientras se esperan unas tasas de incidencia de cetosis clínica del 2-15 % en el primer mes de lactación, en esa misma situación se pueden establecer valores de incidencia acumulada de un 40 % si las vacas son evaluadas semanalmente durante el mismo periodo de tiempo (Duffield, 2000).

Pero, además de un impacto en las tasas de incidencia, las variaciones en los protocolos de diagnóstico pueden tener un impacto también en las consecuencias atribuibles a la enfermedad. Así, estudios previos sugieren que se detectan consecuencias negativas en la salud y productividad del animal a niveles de BHB en sangre más bajos en aquellos muestreados en la primera semana posparto comparado con animales muestreados en la segunda semana posparto. Estas consecuencias negativas incluyen aumento en la incidencia de enfermedades y eliminaciones, así como una disminución en la producción de leche y la eficiencia reproductiva.

A lo largo del tiempo también se han creado diferentes clasificaciones para la cetosis, en función de la causa y del momento en que se produce. Así, se ha clasificado la cetosis en tipo I, tipo II y cetosis de origen alimentaria originada por altos niveles de cuerpos cetónicos en el silo (Oetzel GR, 2007; Zhang y Ametaj, 2020). La cetosis tipo I es la forma clásica de cetosis que ocurre entre 3 y 6 semanas después del parto, cuando el flujo de energía de la leche alcanza su punto máximo (Zhang y Ametaj, 2020). Las vacas con cetosis tipo I experimentan hipoinsulinemia en el momento del diagnóstico de hipercetonemia debido a la hipoglucemia crónica debido a la escasez de precursores de glucosa para la producción de leche. Por lo regular, el tipo II generalmente ocurre en torno al parto, generalmente entre el día 5 y 15 de lactación y es concurrente con otras enfermedades como el hígado graso. Las vacas con cetosis tipo II tienen altas concentraciones tanto de insulina como de glucosa en sangre en el momento del diagnóstico de hipercetonemia (Zhang y Ametaj, 2020). La resistencia a la insulina también puede existir durante la cetosis tipo II. La obesidad y la sobrealimentación durante el período seco son críticas para el desarrollo de este tipo de cetosis.

ES FUNDAMENTAL RECORDAR QUE ES UN FACTOR DE RIESGO IMPORTANTE PARA OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL METABOLISMO, COMO SON EL DESPLAZAMIENTO DE ABOMASO (DA), METRITIS, MASTITIS Y RETENCIÓN DE PLACENTA

La movilización de la grasa corporal de los tejidos adiposos y la acumulación hepática de triglicéridos (TG) pueden ocurrir antes o durante el parto (Oetzel GR, 2007). La acumulación excesiva de TG en el hígado no solo altera la gluconeogénesis, sino que también suprime las funciones inmunitarias de los hepatocitos. El tercer tipo de cetosis (tipo III) se relaciona con el consumo de ensilaje enriquecido con ácido butírico. Este tipo de cetosis se ha atribuido a la ingesta de alimentos ricos en precursores cetogénicos (es decir, el ácido butírico mencionado anteriormente) (Tviet et al., 1992).

Este tipo de clasificaciones son útiles porque nos orientan a la hora de encontrar el origen de la cetosis y también su prevención. Sin embargo, complican entender, de manera global, el impacto que esta condición tiene sobre la salud y productividad del animal y del rebaño.

Evaluación de impacto de los DEL para asociar la cetosis con la producción de leche

Dados todos estos antecedentes, nos hemos planteado evaluar la posible asociación o impacto de los DEL a los que se realiza el muestreo para la determinación de cetosis con la producción de leche, el desempeño reproductivo y la eliminación del rebaño a lo largo de una lactación.

Para ello se llevó a cabo un estudio retrospectivo en una granja lechera comercial de Carral (A Coruña, España, Cainzos et al., 2024) y que ha sido publicado recientemente en el Congreso Mundial de Buiatría de Cancún (México). En dicho trabajo se emplearon los datos de hipercetonemia de un total de 441 animales. El protocolo empleado en la granja para la determinación de cetosis incluía dos mediciones a tiempo fijo, a 9 y 16 días en leche utilizando una tira reactiva de cetonas de la leche (Keto-Test; Elanco Animal Health, Greenfield, IN). La determinación de la cetosis subclínica se realiza comparando el color de la tira reactiva con una escala semicuantitativa y, siguiendo las indicaciones del fabricante, los colores que se correlacionaban con una concentración de BHBA de 100 μmol/L o superior dieron positivo para la cetosis.

Retrospectivamente, se recuperó la siguiente información del software de granja (Gando® 1.0, Gando Nuevas Tecnologías SL): identificación de la vaca, fecha de nacimiento, grupo de lactancia (LACT; 1,2 o ≥3), fecha de la primera IA, fecha de preñez, fecha del primer control lechero después parto,producción de leche del primer control lechero (kg), fecha de eliminación e incidencia de cetosis a los 9 y 16 días en leche (DEL). Según los resultados de cetosis en cada prueba (cetosis), las vacas se clasificaron en sanas (Sanas), positivas en la primera prueba (1stT+), segunda prueba (2ndT+), o positivas en ambas pruebas (BothT+).

Se realizaron análisis estadísticos para evaluar el impacto de la cetosis de estos diferentes días de prueba en a) la incidencia de la enfermedad y b) en las consecuencias de un resultado positivo de cetosis en la producción, la reproducción (riesgo de preñez en los primeros 150 DEL) y eliminación (a 60 y 500 DEL). Para la evaluación del impacto en la producción de leche se construyó un modelo de regresión lineal múltiple para los valores de y cetosis, incluyendo el grupo de lactancia y el DEL1stT como predictores. Para las evaluaciones del impacto reproductivo y de sacrificio, se realizaron análisis de regresión de Cox para la cetosis. Los datos se han gestionado a través de Gando® 1.0 (Gando nuevas tecnologías SL, España) y todos los análisis estadísticos se han realizado con STATA 14.2 (StataCorp LP, EE.UU.).

Los resultados indicaron que el 4,54 % de los animales eran positivos a 9 DEL (20 de 441 animales) en comparación con el 8,39 % de incidencia en el día 16 (37 de 441 animales). 389 animales fueron clasificados como vacas sanas en ambas pruebas (Sanas, 88,21 %), 15 animales fueron positivos solo en el 9 DEL (1stT, 3,4 %), 32 en el 16 DEL (2ndT, 7,26 %) y solo 5 fueron positivos en ambas pruebas. (Ambos T, 1,13 %).

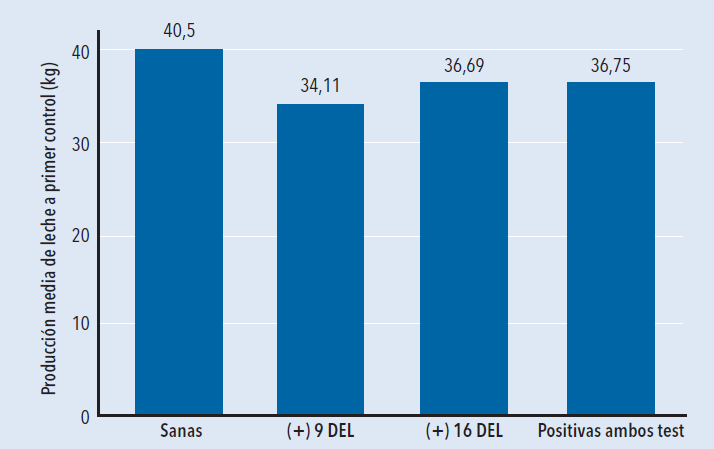

En comparación con los animales sanos, los animales que fueron positivos solo en el primer test a los 9 DEL (1stT+) produjeron 7,94 kg menos de leche en el primer control (p<0,05, r2=0,49) pero estas diferencias en producción de leche con respecto a los animales sanos no se apreciaron para los animales positivos solo a los 16 DEL o en ambos test (β=-2,22 y -5,14 y p=0,12 y 1,29, respectivamente) (ver figura 1,).

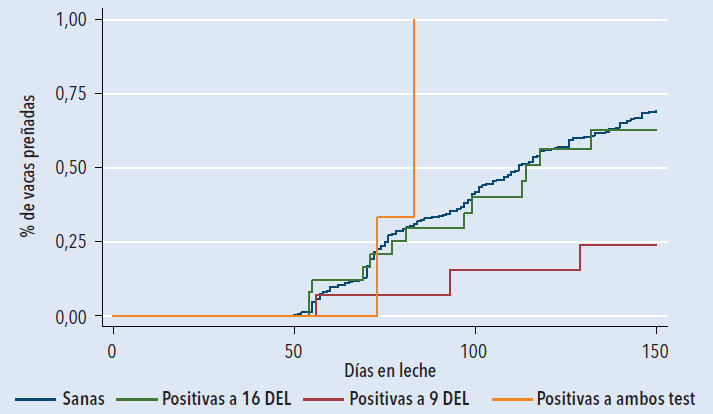

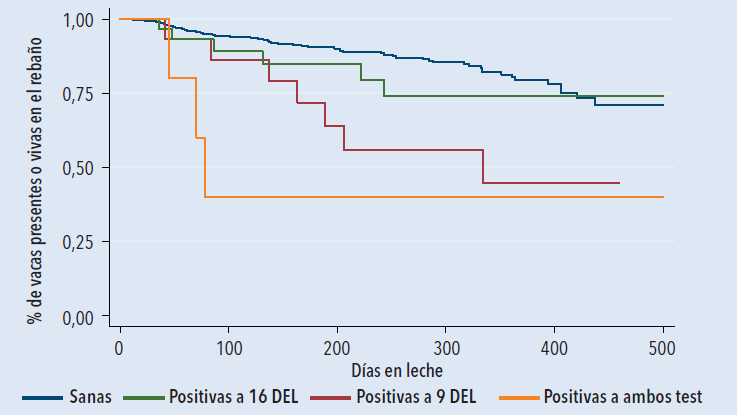

En cuanto a los resultados reproductivos y de eliminación, los animales positivos a los 9 DEL tuvieron un 75 % menor riesgo de preñez dentro de los 150 DEL [índice de riesgo (HR) = 0,25; IC 95 %: 0,08 a 0,77] y 3,36 veces mayor riesgo de eliminación del rebaño dentro de los 500 DEL que las vacas sanas (IC 95 %:1,53 a 7,38) (ver gráficos 1 y 2).

Por el contrario, no hubo diferencias entre vacas sanas y 2ndT+ en cuanto al riesgo de preñez a los 150 DEL (HR= 0,89; IC 95 %: 0,51 a 1,56) o eliminación del rebaño dentro de los 500 DEL (HR= 1,93; IC 95 %:0,43 a 8,59). Para aquellas vacas Ambas+, solo se encontraron diferencias en el riesgo de eliminación (HR= 5,62, IC95 %=1,75 a 18,07) en comparación con animales sanos.

Estos resultados concuerdan con estudios anteriores, que indicaron que el momento del diagnóstico de cetosis puede tener diferentes efectos sobre la salud y la producción (Duffield et al., 2009), y es posible que sea necesario considerar este factor cuando tratemos de investigar en granja las consecuencias de los animales con cetosis. Nuestros resultados actuales refuerzan esa idea y están alineados con trabajos recientes (Rodríguez et al., 2022) donde, al comparar las pruebas de la primera y la segunda semana, los autores encontraron que el HYK diagnosticado durante la primera semana de lactancia se asocia con un rendimiento negativo en términos de producción de leche y reproducción. y eliminación del rebaño, pero no se encontró evidencia de asociación para los mismos resultados cuando se diagnosticó HYK en la segunda semana.

ES FUNDAMENTAL RECORDAR QUE ES UN FACTOR DE RIESGO IMPORTANTE PARA OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL METABOLISMO, COMO SON EL DESPLAZAMIENTO DE ABOMASO (DA), METRITIS, MASTITIS Y RETENCIÓN DE PLACENTA

Si bien todos los datos utilizados en estos análisis fueron observacionales y solo debiéramos usarlos para determinar asociaciones y relaciones de causalidad, estos resultados ofrecen más información (o refuerzan la que ya teníamos) de cara a la prevención y control de la cetosis en los rebaños.

El motivo de por qué esto es importante radica en que la prevalencia de la enfermedad y la valoración del impacto económico de cada caso son pilares básicos a la hora de la consideración de las medidas de control, prevención y manejo de la enfermedad a nivel de granja. Así, siguiendo la clasificación anterior de cetosis tipo I y II, parece claro que tanto la mayor incidencia de cetosis como las mayores consecuencias asociadas a esta patología se dan en los primeros días de lactación (<15 DEL) y, por lo tanto, se podrían atribuir a la cetosis tipo II.

Conclusión

Debiéramos centrar los esfuerzos de prevención de la cetosis como de sus consecuencias negativas en la fase preparto. Para esto debemos poner el foco en una serie de aspectos importantes de manejo, como son el control de la condición corporal y el consumo de materia seca durante la fase de secado y postparto y también en el empleo de aditivos/suplementos que le ayuden al animal con este desafío (como son niacinas, donantes de grupo metilo o monensina, entre otros; ver Cainzos J., 2022).

Juan Cainzos (Global Product Line Manager GENEadvance, ABS Global)

José Vilariño Quinteiro (As Travesas Agropecuaria)

Guillermo Lorenzo Díaz (Gando Nuevas Tecnologías)

*Artículo publicado originalmente en la Revista Vaca Pinta